学佛的父亲:寻求精神的一方净土

发布时间:2024-11-17 01:38:29作者:百字明咒功德网平凡的学佛人 (资料图)

父亲刚刚过了六十四岁生日。他面容清瘦,头发花白,戴一顶八角小毡帽。人家开始称呼他“老爷子”,而我也终于察觉到父亲已步入老年。

温暖自己也温暖着别人

父亲皈依佛教已有十多年,坚持茹素,每天早晚礼佛念佛不辍。除此之外,他还做许多简单的家务,帮我们打牛奶、买馒头、烧开水……。同样是平凡而平静的生活,父亲与我们的不同之处在于,他所度过的每一天都是修行的生活——他不断地修正自我、磨砺灵魂,言谈举止中散发出善良柔和的气息,温暖自己也温暖着别人。

父亲绝少生气,更不发怒,心境恬静犹如晴空。待一切人莫不采取谦卑柔顺的态度。出去买东西,遇到商贩待他有礼、货真价实,他总是感恩而愉快。遇到缺斤少两、以次充好的情形,他也绝不争论。许多人终其一生为家庭儿女辛劳,进入老年会有些坏脾气,比如脾气执拗、倚老卖老,当然,这也在情理之中。父亲却不是这样,在家里,他最和蔼。居家过日子,琐琐碎碎,难免会磕磕碰碰,谁都有恼火的时候,唯独父亲却从不发火,宽容一切人和事。父亲曾对我说:步入老年,一想到能陪伴亲人的时日渐少,终有一别,就愿意尽自己的心力给至亲的人留下更多的温暖和爱。听了父亲的话,我不由含泪反驳说:“既然这样,就该越老越对亲人们凶悍无理,直至去世,儿女们已经忍无可忍,所以毫不留恋、如释重负。”父亲听了我的一番谬论,脸上现出不可思议的表情,随即以他一贯的诚恳态度微笑着说:“你说的这种方式,我实在做不到。”

我是独生女儿,我出生的时候,父亲已经三十二岁。如今父亲年过花甲,而我也步入而立之年。随着年龄的增长,对父亲的了解和理解日渐加深。每每回顾父亲的人生,不由生出良多感慨。

清贫怡然的日子

父亲生于贫寒之家。童年经历了饥馑之灾,在最需要营养的年龄吃过草籽树皮;少年经历了失学之憾,在最宝贵的求学时光终日在饥寒中割草拾粪;及至弱冠之年,双亲先后去世,迷茫苦闷之极,在建筑工地上做过苦力,在小手工作坊编过竹筐。直至高考恢复,人生才驶入正常航道。父亲在高考恢复第一年考取了一所师专,毕业后回家乡在一所中学任教直至退休。令父亲终身抱憾的是,祖父母过世很早,未能看到他上学、工作、成家、养儿育女。

早年穷苦的生活并没有使得父亲对金钱和物质产生贪恋之心,反而培养了他淡泊的心境,对物质的要求也仅限于温饱。教学之余,他写字、画画、读书、篆刻、打拳,兴趣广泛。从小到大,我看到很多为人父者忙于事业和应酬,疏于和孩子交流,而我的父亲却陪我度过了许多温暖快乐的童年时光。尤为难得的是他那种全身心投入的态度,全无半点敷衍与不耐烦。父亲画画时也给我一支毛笔,一角宣纸,画竹子时只用墨,竹子的远近疏密全用墨的浓淡变化来表现;画山水要先用炭条打上淡淡的底再用墨笔勾勒,最后色彩点染;画花卉是直接用色彩铺陈。他教我认识各种颜色,教我用不同的色调和配出另一种颜色。父亲弹五弦琴时,我来唱歌,最拿手的曲目是《小草》,“没有花香,没有树高,我是一棵无人知道的小草

秋日风景 (资料图)

父亲常带我到离家不远的小公园去。最美的是秋天,迭藏河的清波时时翻卷着雪白的浪花,树林被秋霜点染,秋叶明丽如花。父亲带我在林间小道边采集野菊花的种子,和我一起捡红叶。落在地上的叶子难免都有一点点瑕疵,而那树梢尚未落下的叶子,映着金色的秋阳,红得那样醉人。我在树下仰望,年届四十的父亲为了满足女儿的愿望,脱鞋爬树去帮我摘那最美的秋叶。故乡的气候寒冷,春天总是转瞬即逝。为亲近这难得的春光,每年冰雪解冻,父亲就早早筹划带我和母亲去郊外春游。在天气晴好的周末,父亲推出自行车,先抱我坐到车前的横杠上,然后蹬起车,母亲快跑几步跳坐到车子后座上,我只感到车子微微一个趔趄,随即便稳稳前行了。父亲一边蹬车,一边招呼我和母亲:“坐好啰,出发啰!”于是一路沿着洮河边的柏油路,碧水抚着河岸,隔岸的杨柳微微露出绿意。我们在朝阳的山坡上折下含苞待放的杏花,在自行车清脆的铃声中,把春天的气息带回家。父亲给我扎过许多风筝。那时候没有人卖风筝,小孩子们都是拿张报纸糊个“方片儿”风筝,形状粗笨、颜色黯淡。父亲为我扎的风筝则不同,竹篾子是自己拿菜刀剖开的,用又轻又薄的宣纸糊了,再用他画花卉的颜料染色绘画,画的最多的是蝴蝶,有时用上金粉,美极了。风筝一拿出门就有人围上来看,别说小孩,大人都羡慕不已,我更是自豪的不得了。

记忆中的父亲老穿着打补丁的衣服,裤子在屁股部位用缝纫机补出蛛网状一圈圈的补丁。一个人造革的黑色包也是补了又补。日子无疑是清贫的,但并不苦,反倒生出隽永的怡然。他有种天生的浪漫情怀,把日子过得风轻云淡、诗情画意。父亲画的画儿在熟人中间有点名气,时而会有朋友索画,快过年时街坊们找他写对联、画窗花,他也是有求必应。父亲画的窗花很写意,几簇兰叶,几枝桃花,不是大红大绿的民间画法,而是带点文人气。父亲也写诗,但从不示人,也不投稿。小时候我偷偷拿出他的绿皮笔记本看过,可是看不懂,大约是不认识的字太多了。等我长大了,那笔记本也不见了,已经被他烧了。后来我读文学史,看到一个词“潜在写作”,像父亲这样纯粹抒发自我情感而不去与外界交流的写作应该是属于“潜在写作”的一种吧。

寻求精神的出路

如果日子就一直这么过下去,也是很幸福的,但是我们一家的命运却因父亲的一场重病而转折。父亲病中我们所经历的种种艰辛自不必细说,几经磨难,幸得老天垂怜,父亲的病情终于好转,但依然需要终生服药。一场病让父亲把以前的种种爱好都放下了,不写也不画了,五弦琴不知去向,还有一把剑也送人了。他的藏书也是烧的烧、送的送,以前的一班朋友也疏远了。回想起那段时间,父亲说:“每天早上醒来都会觉得无限苦闷烦恼,人生的种种苦难,命运的不可测,灵魂的孤苦无依。以前的种种爱好如若浮云,可以赏玩怡情却难消更深层的生命的困惑。”一场病,让父亲失却了精神的依傍,不知所从。他于是尝试着在哲学和宗教中寻求精神的出路。读了一些哲学典籍,也读了《新旧约全书》、《古兰经》,对其中一些观点是认同的,但却难以安心。苏东坡说“此心安处是吾乡”。我常常想,是否每个反思生命、观照心灵、上下求索叩问人生意义的人都是在寻求安心之所呢?求之不得则辗转反侧,若有幸求得,便可无憾、无惧、坦然从容。

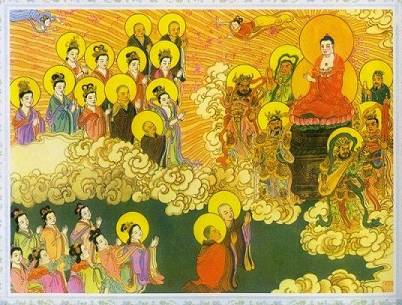

偶然的机缘,父亲找到了他可安心的心灵之乡。父亲有位秦姓同事,相交不深。偶尔闲谈,父亲说想找些有关佛教的书籍来读,秦老师就面带微笑朗声诵背《般若波罗蜜多心经》:“无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想……”一刹那间,《心经》中的字字句句都击中了父亲的心,让他为之震撼,进而喜悦油然生起。之后,父亲开始信佛念佛,发愿往生净土。轮回中漂泊的游子,听闻那一声佛号,宛若一叶小舟可摆渡于苦海之中,父亲的心从此安然。

父亲曾经多次和我谈及丰子恺所说的人生三层楼。

丰子恺先生1948年11月在厦门的时候,曾应邀为厦门佛学会作过一次题为《我与弘一法师》的演讲,在这次演讲中,他明确提出了所谓的“三层楼喻”。他说人的生活,可以分作三层:一是物质生活,二是精神生活,三是灵魂生活。物质生活就是衣食;精神生活就是学术文艺;灵魂生活就是宗教。“人生”就是这样的一个三层楼。懒得(或无力)走楼梯的,就住在第一层,即把物质生活弄得很好,锦衣玉食,尊荣富贵,慈父孝子,这样就满足了。这也是一种人生观。抱这样的人生观的人,在世间占大多数。其次,高兴(或有力)走楼梯的,就爬上二层楼去玩玩,或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究,把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人,在世界也很多,即所谓的“知识分子”、“学者”、“艺术家”。还有一种人,“人生欲”很强,脚力很大,对二层楼还不满足,就再走楼梯了。他们做人很认真,满足了“物质欲”还不够,满足了“精神欲”还不够,必须探求人生的究竟……世界就不过这三种人。

我深知他的用意是希望我能够早日“更上一层楼”。然而很惭愧,我虽然抱着钦羡之心,时而向其他两层楼张望一下,却依然滞留于琐屑生活中斤斤计较而难于自拔。我想,很多人终其一生或许也只是在物质的层面茫然地生活着。而父亲这一生,虽平凡渺小,却有足够的勇气去关怀自己的精神世界,观照自己的灵魂生活。

凡夫终其一生,意义何在?或许只是为了编织下一期生命的因,因果循环,生生不息,环环相扣。在无止境的轮回中,我们很难有一瞬间停下脚步回顾或者前瞻,只是这样茫然地前行。而父亲是幸运的,他是那个曾经停下脚步思考过的人。他尽力去避免愚妄之因,他坚信佛陀的愿力。而我也坚信,在轮回之外,必有一方净土。在那里,所有虔诚纯洁的灵魂可以离苦得乐。